◆いきなり時代が飛びますが、世界にその名を知られた物理学者アルバート・アインシュタイン(Albert Einstein 1879 – 1955)は、ナチスの台頭を危ぶんで1932年に合衆国への移住を決しました。ドイツに残してきた息子宛ての12月23日の手紙には、科学的問題への熟察が綴られるとともに、最近読んだ本についても触れられています。スピノザの生涯などを含むそれらの本の中に、アンデルセンの童話も含まれていました。とりわけ印象に残ったのは、中国を舞台に皇帝と小夜啼鳥と機械仕掛けの鳥の関係を描いた「ナイチンゲールNattergalen」(1843年)だったといいます。

◆いきなり時代が飛びますが、世界にその名を知られた物理学者アルバート・アインシュタイン(Albert Einstein 1879 – 1955)は、ナチスの台頭を危ぶんで1932年に合衆国への移住を決しました。ドイツに残してきた息子宛ての12月23日の手紙には、科学的問題への熟察が綴られるとともに、最近読んだ本についても触れられています。スピノザの生涯などを含むそれらの本の中に、アンデルセンの童話も含まれていました。とりわけ印象に残ったのは、中国を舞台に皇帝と小夜啼鳥と機械仕掛けの鳥の関係を描いた「ナイチンゲールNattergalen」(1843年)だったといいます。

◆20世紀の天才科学者とアンデルセンをつなぐもうひとつ意外な接点をこのあとお話しすることになるのですが、実はアンデルセン自身が、近代科学に強い関心を示していたことにも触れておかないといけません。アンデルセンは、電流の磁化作用の発見者として知られる物理学者H・C・エアステズ(アアステズ, Hans Christian Ørsted 1777–1851)と親交を結び、科学的真理を追究する著作や実験内容から数々の童話の着想が得たのでした。たとえば、中期の童話「水のしずくVanddraaben」(1848年)がそうです。顕微鏡を覗きこむ科学者の視点を借りて、そこにうごめく微生物を人間世界、とりわけ大都市化するコペンハーゲンの群衆の姿になぞらえた戯画的な作品です。また、エアステズ本人への惜しみない尊敬を語った作品もあります。アンデルセン後期の小品「ふたり兄弟To Brødre」(1859年)では、法律家を経て政治家となり首相まで務めることになる弟アナス・サンウー・エアステズ(Anders Sandøe Ørsted 1778-1860)と並んで、のちの天才科学者の片鱗をうかがわせる少年の姿が空想的にスケッチされています。

◆20世紀の天才科学者とアンデルセンをつなぐもうひとつ意外な接点をこのあとお話しすることになるのですが、実はアンデルセン自身が、近代科学に強い関心を示していたことにも触れておかないといけません。アンデルセンは、電流の磁化作用の発見者として知られる物理学者H・C・エアステズ(アアステズ, Hans Christian Ørsted 1777–1851)と親交を結び、科学的真理を追究する著作や実験内容から数々の童話の着想が得たのでした。たとえば、中期の童話「水のしずくVanddraaben」(1848年)がそうです。顕微鏡を覗きこむ科学者の視点を借りて、そこにうごめく微生物を人間世界、とりわけ大都市化するコペンハーゲンの群衆の姿になぞらえた戯画的な作品です。また、エアステズ本人への惜しみない尊敬を語った作品もあります。アンデルセン後期の小品「ふたり兄弟To Brødre」(1859年)では、法律家を経て政治家となり首相まで務めることになる弟アナス・サンウー・エアステズ(Anders Sandøe Ørsted 1778-1860)と並んで、のちの天才科学者の片鱗をうかがわせる少年の姿が空想的にスケッチされています。

◆第2回のコラムで紹介したウーレンスレーヤと地質学者ステッフェンスの関係にもいえることですが、自然界の秘密に迫ろうとする科学者との交流は、詩人の文学創作に大きな刺戟を与えるようです。アンデルセンにとってもうひとりの「ハンス・クリスチャン」であるエアステズは、そのような精神的指導者となりました。さらにいえば、ステッフェンスが万物の諸原理をあくまで非経験的な観念論の側から解き明かそうとする自然哲学の徒であったのに対し、実験によって事物の本性に迫るエアステズとの出会いはアンデルセンを近代作家へと変貌させる契機となりました。

◆第2回のコラムで紹介したウーレンスレーヤと地質学者ステッフェンスの関係にもいえることですが、自然界の秘密に迫ろうとする科学者との交流は、詩人の文学創作に大きな刺戟を与えるようです。アンデルセンにとってもうひとりの「ハンス・クリスチャン」であるエアステズは、そのような精神的指導者となりました。さらにいえば、ステッフェンスが万物の諸原理をあくまで非経験的な観念論の側から解き明かそうとする自然哲学の徒であったのに対し、実験によって事物の本性に迫るエアステズとの出会いはアンデルセンを近代作家へと変貌させる契機となりました。

◆前回の旅行文化のお話の続きになりますが、旅こそは科学と並んで未知の世界に詩人を導く経験でした。1841年になると、英国のトーマス・クック(Thomas Cook 1808-92)が旅行代理店を設立し、鉄道と結びついたパッケージツアーを普及させます。アンデルセンはこのような近代的な旅行文化の確立に前後して、1840年10月から翌年7月まで、ふたたび長期のヨーロッパ旅行に出かけています。ドイツ、イタリアといった彼にとってすでに親しみ深い国を再訪したのち、ギリシャ、トルコ、ドナウ河流域といった東方にまで足を伸ばした彼は、非ヨーロッパ世界との初めての接触を経験することになりました。旅の記録である『ある詩人のバザールEn Digters Bazar』(1842年)には、デンマークを出国した直後に訪れたハンブルクのホテルで、フランツ・リスト(Franz Liszt 1811-86)みずからフォルテピアノで《地獄のワルツValse Infernale》を演奏する場面が出てきます。このハンガリー出身の音楽家が生み出す「音のイメージ(Tone-Billeder)」は、非ヨーロッパ世界へと続く長い旅の序幕となって、それ以前に書かれた旅行記とはまったく異なる未知の世界との出会いをアンデルセンに予感させます。

◆前回の旅行文化のお話の続きになりますが、旅こそは科学と並んで未知の世界に詩人を導く経験でした。1841年になると、英国のトーマス・クック(Thomas Cook 1808-92)が旅行代理店を設立し、鉄道と結びついたパッケージツアーを普及させます。アンデルセンはこのような近代的な旅行文化の確立に前後して、1840年10月から翌年7月まで、ふたたび長期のヨーロッパ旅行に出かけています。ドイツ、イタリアといった彼にとってすでに親しみ深い国を再訪したのち、ギリシャ、トルコ、ドナウ河流域といった東方にまで足を伸ばした彼は、非ヨーロッパ世界との初めての接触を経験することになりました。旅の記録である『ある詩人のバザールEn Digters Bazar』(1842年)には、デンマークを出国した直後に訪れたハンブルクのホテルで、フランツ・リスト(Franz Liszt 1811-86)みずからフォルテピアノで《地獄のワルツValse Infernale》を演奏する場面が出てきます。このハンガリー出身の音楽家が生み出す「音のイメージ(Tone-Billeder)」は、非ヨーロッパ世界へと続く長い旅の序幕となって、それ以前に書かれた旅行記とはまったく異なる未知の世界との出会いをアンデルセンに予感させます。

◆東方への開眼と同時にこの旅で得た重要な経験は、先にも述べました鉄道との出会いです。最高時速40kmほどだった当時の汽車の窓から眺めた風景を、アンデルセンは詩人的な空想をまじえながらも正確な観察にもとづいて語っています。運動する事物を捉えた映画的ともいえる描写を、ちょっと読んでみてください。

◆東方への開眼と同時にこの旅で得た重要な経験は、先にも述べました鉄道との出会いです。最高時速40kmほどだった当時の汽車の窓から眺めた風景を、アンデルセンは詩人的な空想をまじえながらも正確な観察にもとづいて語っています。運動する事物を捉えた映画的ともいえる描写を、ちょっと読んでみてください。

「誰しも渡り鳥の飛翔を思い起こすことだろう。そんな風に、これから町から町をあとにすることになるんだ。側道で見かける普通の乗り物は静止しているみたいに思える。馬車に繋がれた馬たちは脚を上げてはいるが、同じ場所で繰り返し足踏みしているように見える。そうして、われわれはそれらのものを通り過ぎていくのである。」(Andersen: 1842, s. 27-28)

◆移動する列車の客室から駆歩する馬を眺めると脚を上げて静止しているようにみえるという観察は、1878年に英国の写真家エドワード・マイブリッジ(Eadweard Muybridge 1830-1904)が撮影した、疾走中の馬の運動写真、いわゆるズープラクシスコープ(zoopraxiscope)を想起させます。事物とスピードの関係に注目するアンデルセンの描写は、ごく素朴ではありますが、映画誕生の間接的ヒントとなったこの連続写真を先取りするものです。そればかりか、アインシュタインが特殊相対性理論を発表する半世紀以上も前に、観察者の位置が移動することによって対象物の動きの見え方が変わるのだという自然界の秘密を言語化しています。事物の固定された状況ではなくまさに変動しようとする瞬間に着目したこのような言語技法は、アンデルセンの死後のデンマーク文学を担うリアリズム作家たちにも継承されました。

◆移動する列車の客室から駆歩する馬を眺めると脚を上げて静止しているようにみえるという観察は、1878年に英国の写真家エドワード・マイブリッジ(Eadweard Muybridge 1830-1904)が撮影した、疾走中の馬の運動写真、いわゆるズープラクシスコープ(zoopraxiscope)を想起させます。事物とスピードの関係に注目するアンデルセンの描写は、ごく素朴ではありますが、映画誕生の間接的ヒントとなったこの連続写真を先取りするものです。そればかりか、アインシュタインが特殊相対性理論を発表する半世紀以上も前に、観察者の位置が移動することによって対象物の動きの見え方が変わるのだという自然界の秘密を言語化しています。事物の固定された状況ではなくまさに変動しようとする瞬間に着目したこのような言語技法は、アンデルセンの死後のデンマーク文学を担うリアリズム作家たちにも継承されました。

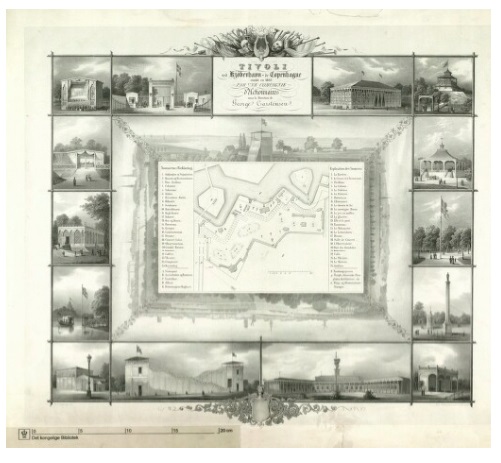

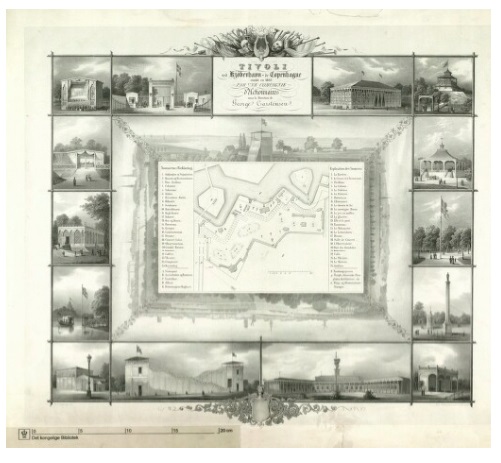

◆では、アンデルセンだけが例外的に近代に接触したのかというと、答えは否です。『ある詩人のバザール』が書かれたほぼ同時期、ヨーロッパの周縁であるデンマークに蒸気機関と異国情緒を結びつける一大発明が登場します。1843年にコペンハーゲン西の市壁外に開設されたティヴォリ公園です。園内には、イスラーム風の舶来品売り場〈バザール〉やコンサートホール、パントマイム劇場、蒸気機関で動く回転木馬、ローラースライダー(Rutschebanen)といった雑多な娯楽設備を配置したうえ、パゴダや中国風ランタンを飾り、孔雀を歩き回らせて異国情緒を演出しました。格式ある王立劇場に比べて入場料は圧倒的に安く、ドレスコードはなし、各種見世物は立ち見が許されていましたから、少しお金に無理をすれば労働者もブルジョワと同じ歓楽に浴することができたといいます(深みにはまりすぎて生活が無軌道化する者もいたようですが)。

◆では、アンデルセンだけが例外的に近代に接触したのかというと、答えは否です。『ある詩人のバザール』が書かれたほぼ同時期、ヨーロッパの周縁であるデンマークに蒸気機関と異国情緒を結びつける一大発明が登場します。1843年にコペンハーゲン西の市壁外に開設されたティヴォリ公園です。園内には、イスラーム風の舶来品売り場〈バザール〉やコンサートホール、パントマイム劇場、蒸気機関で動く回転木馬、ローラースライダー(Rutschebanen)といった雑多な娯楽設備を配置したうえ、パゴダや中国風ランタンを飾り、孔雀を歩き回らせて異国情緒を演出しました。格式ある王立劇場に比べて入場料は圧倒的に安く、ドレスコードはなし、各種見世物は立ち見が許されていましたから、少しお金に無理をすれば労働者もブルジョワと同じ歓楽に浴することができたといいます(深みにはまりすぎて生活が無軌道化する者もいたようですが)。

◆エキゾティシズムとテクノロジー、消費とスピード、階級移動の夢へと人びとを駆り立てるこの19世紀的欲望の投影図ともいうべき空間は、ヨーロッパの周縁で静かな日常を生きていた市民に近代を擬似経験させる教育装置でもありました。いってみれば、人口10万人程度の田舎都市の隣に近代ヨーロッパが忽然と姿を現したようなものですから、そのインパクトは絶大です。市の西門(Vesterport)周辺には、ティヴォリへと向かう雑多な階級からなる群衆が渦をなしてひしめきました。群衆は夜になっても帰ろうとせず、王室が規定する閉門時間をそのせいで変更しなければならなくなったといいます。アンデルセンが異国の風土や科学との接触を経て近代作家へと成長を遂げたように、コペンハーゲン市民も近代に開眼し、新しい世界の訪れを予感して興奮していたのですね。フランスのような革命をついに経験することがなかった北欧の王国において、娯楽空間ははからずも市民のパワーを誇示する強力なメディアとなりました。

◆エキゾティシズムとテクノロジー、消費とスピード、階級移動の夢へと人びとを駆り立てるこの19世紀的欲望の投影図ともいうべき空間は、ヨーロッパの周縁で静かな日常を生きていた市民に近代を擬似経験させる教育装置でもありました。いってみれば、人口10万人程度の田舎都市の隣に近代ヨーロッパが忽然と姿を現したようなものですから、そのインパクトは絶大です。市の西門(Vesterport)周辺には、ティヴォリへと向かう雑多な階級からなる群衆が渦をなしてひしめきました。群衆は夜になっても帰ろうとせず、王室が規定する閉門時間をそのせいで変更しなければならなくなったといいます。アンデルセンが異国の風土や科学との接触を経て近代作家へと成長を遂げたように、コペンハーゲン市民も近代に開眼し、新しい世界の訪れを予感して興奮していたのですね。フランスのような革命をついに経験することがなかった北欧の王国において、娯楽空間ははからずも市民のパワーを誇示する強力なメディアとなりました。

◆さらにアンデルセンの後の世代にあたる1870年代には、工業化の進展や都市への人口集中にともないコペンハーゲンを囲む市壁が撤去されます。これを機に、都市の外郭部にあったティヴォリ公園は中心街と一体化して一大消費区域を形成します。その後は、産業博覧会や人種博覧会の開催、ナチス占領時代の破壊、戦後復興といった明るいばかりではない歴史をたどりながら、現存する世界最古のアミューズメントパークとして今も存続しています。(図は、1840年代当時のティヴォリ)

◆異国趣味やテクノロジーに大きな関心を寄せるアンデルセンは、この公園の開設時から当然のごとく多大な関心を示しています。1843年10月11日の手記には、「ティヴォリにて、カーステンセンの夕べ。中国の物語を書きはじめる」とあります。カーステンセンとは、ティヴォリ公園の創設者ギーオウ・カーステンセン(Georg Carstensen 1812-57)のことです。手記の日付はティヴォリ開設後初めての営業シーズンの最終日にあたり、国内では未聞の事業をなしとげたカーステンセンの功績をたたえて盛大にフィナーレが祝われたのでした。翌日のアンデルセンの手記にはすでに「中国の物語を書き終える」という記述がみられますから、ティヴォリで着想を得てから2日で童話を書き上げたことになります。後年アインシュタインにも読まれることになる中国を舞台にした童話「ナイチンゲール」はこうして完成し、この年の11月刊行の『新童話集Nye Eventyr』に収録されます。テクノロジーの産物である機械仕掛けの鳥の歌と、自然から生まれた鳥の歌のどちらを美的に上位とするかという問いを含んだこの作品は、近代の曙光を迎えつつあったコペンハーゲンの都市生活の変貌を、異国の情景に仮託しながらリアルタイムで映し出した物語といえるでしょう。

◆異国趣味やテクノロジーに大きな関心を寄せるアンデルセンは、この公園の開設時から当然のごとく多大な関心を示しています。1843年10月11日の手記には、「ティヴォリにて、カーステンセンの夕べ。中国の物語を書きはじめる」とあります。カーステンセンとは、ティヴォリ公園の創設者ギーオウ・カーステンセン(Georg Carstensen 1812-57)のことです。手記の日付はティヴォリ開設後初めての営業シーズンの最終日にあたり、国内では未聞の事業をなしとげたカーステンセンの功績をたたえて盛大にフィナーレが祝われたのでした。翌日のアンデルセンの手記にはすでに「中国の物語を書き終える」という記述がみられますから、ティヴォリで着想を得てから2日で童話を書き上げたことになります。後年アインシュタインにも読まれることになる中国を舞台にした童話「ナイチンゲール」はこうして完成し、この年の11月刊行の『新童話集Nye Eventyr』に収録されます。テクノロジーの産物である機械仕掛けの鳥の歌と、自然から生まれた鳥の歌のどちらを美的に上位とするかという問いを含んだこの作品は、近代の曙光を迎えつつあったコペンハーゲンの都市生活の変貌を、異国の情景に仮託しながらリアルタイムで映し出した物語といえるでしょう。

◆ちなみにこの1843年は、哲学者セーアン・キェルケゴール(Søren Kierkegaard 1813-55)が偽名著作集『あれか=これかEnten-Eller』を発表し、在野の著作家として本格デビューを飾った年でもあります。その中の一篇「誘惑者の日記Forførerens Dagbog」は、ロマンティック・ラヴを求めてコペンハーゲンをさまようヨハネス青年の観察と告白を通して、都市の日常が異国風の形象に塗りかえられていく幻視的なヴィジョンを語っています。当時パリなどにみられた〈遊歩者(flâneur / Flanør)〉のデンマーク版ともいうべき異様な都市散策者の告白は、キェルケゴールの特殊な内面経験に根ざしてはいても、転換期を迎えていた同時代の市民社会とも共鳴していたでしょう。アンデルセンは、カーステンセンやキェルケゴールといった異才と同じ都市に生き、近代の足音をいちはやく捉えていたのです。

◆ところでこう書きながらふと思うのですが、ここまで書き継いできた私のお話はいずれも肝心の童話の中身にいまいち立ち入っておらず、読者のなかには食い足りない思いをされている方もいらっしゃるかもしれません。アンデルセンの生涯のうわべをなぞるだけでは、本当に彼の頭の中にひろがる世界にふれたことにはならず、研究者としても張り合いのないものです。さらにいえば、文学研究というのが具体的に何をするものなのか、この機会に少しだけわかっていただいた方がいいような気もするのです。

というわけでこの次のお話は特別回としまして、先ほども名前をあげました「ナイチンゲール」が1843年のコペンハーゲンのリアリティをどのように切り取っていたのか、そのあたりをお話ししてみたいと思います。

【お知らせ】奥山裕介先生が『ニルス・リュ-ネ』(写真左;イェンス・ピ-タ-・ヤコブセン著、奥山裕介訳、幻戯書房刊)を上梓されました。イェンス・ピ-タ-・ヤコブセン(1847-1885)は、夭折の詩人で、『ニルス・リューネ』の翻訳は山室静訳『ヤコブセン全集」(青蛾書房、1975年)以来46年ぶりの新訳です。

【お知らせ】奥山裕介先生が『ニルス・リュ-ネ』(写真左;イェンス・ピ-タ-・ヤコブセン著、奥山裕介訳、幻戯書房刊)を上梓されました。イェンス・ピ-タ-・ヤコブセン(1847-1885)は、夭折の詩人で、『ニルス・リューネ』の翻訳は山室静訳『ヤコブセン全集」(青蛾書房、1975年)以来46年ぶりの新訳です。

※本コラムについてのご感想、ご質問をお寄せください。お待ちしています。cnsp@bindeballe.com 件名:アンデルセン

参照文献

Andersen, Hans Christian: En Digters Bazar. C. A. Reitzel 1842.

Andersen, Hans Christian: Almanaktekster for året 1843. Syddanmark Universitet / H. C. Andersen Centret[https://andersen.sdu.dk/liv/almanak/almanak.html?aar=1843, 2021年6月14日閲覧].

Brix, Hans: H. C. Andersen og hans Eventyr. Det Schubotheske Forlag 1907.

Christensen, Dan Ch.: Hans Christian Ørsted – Reading Nature’s Mind. Oxford University Press 2013.

Haugsted, Ida: Tryllehaven Tivoli – Arkitekten H. C. Stillings bygninger og den ældste have. Museum Tusculanums Forlag 1993.

Kierkegaard, Søren: Enten-Eller 1. i: SKS 2=Søren Kierkegaards Skrifter 2(red af. Cappelørn, Niels Jørgen / Garff, Joakim / Kondrup, Johnny / McKinnon, Alastair / Mortensen, Finn Hauberg). Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2012[Original 1843, http://www.sks.dk/EE1/txt.xml, 2021年6月15日閲覧].

Kofoed, Niels: H. C. Andersen og Goethe eller Verdensåndens alfabet. C. A. Reitzel 2005.

Korovin, Andrey: “Andersen’s travel books – a fairy-tale vision of Europe”. i: Tijdschrift voor Skandinavistiek 36 (2). University of Groningen Press 2018, s. 189-195.

Kragh, Helge / Kjærgaard, Peter C. / Nielsen, Henry / Hvidtfelt Nielsen, Kristian (red.): Science in Denmark – A Thousand-Year History. Aarhus University Press 2008.

Oxfeldt, Elisabeth: Journeys from Scandinavia. Travelogues of Africa, Asia, and South America, 1840-2000. University of Minnesota Press 2010.

Oxfeldt, Elisabeth: Nordic Orientalism. Paris and the Cosmopolitan Imaginations 1800-1900. Museum Tusculanums Forlag 2005.

Pattison, George: Kierkegaard and the Quest for Unambiguous Life. Between Romanticism and Modernism. Oxford University Press 2013.

Pattison, George: Kierkegaard, Religion and the Nineteenth-Century Crisis of Culture. Cambridge University Press 2002.

Pattison, George: “Poor Paris!”. Kierkegaard’s Critique of the Spectacular City. De Gruyter 1999.

Sanders, Karin: “Det anti-nostalgiske: tidens materiale i H. C. Andersens rejsebeskrivelser”. i: Heitmann, Annegret / Schröder, Stephan Michael (udg.): Tourismus als literarische und kulturelle Praxis – Skandinavistische Fallstudien. Herbert Utz Verlag 2013, s. 51-72.

高山宏『ふたつの世紀末』、青土社、1998年。

高山宏「悪魔のルナパーク」、『夜想 7 特集 世紀末』、1982年、12-59ページ。

Tatar, Maria (red.): The Annotated Hans Christian Andersen. W. W. Norton 2008.Thomsen, Bjarne Thorup: “On Forms and Fantasies of Locomotion in Lagerlöf and Andersen”. i: Thomson, C. Claire / Carbone, Elettra (red.): Love and Modernity. Scandinavian Literature, Drama and Letters. Norvik Press 2014, s. 129-139.

Tudvad, Peter: Kierkegaards København. Politikens Forlag 2004.

Ørsted, Hans Christian: Aanden i Naturen. Vinten 1978[Original 1849-50].

Zerlang, Martin: Bylivets kunst. København som metropol og miniature. Spring 2002.

Zerlang, Martin: “Urban Life as Entertainment – New York and Copenhagen in the Mid-nineteenth Century”. i: Madsen, Peter / Plunz, Richard (red.): The Urban Lifeworld. London and New York 2001, s. 314-329.

Zerlang, Martin: “Bagdad i København. Om modernisering i orientalske gevandter”. i: K&K Årg. 24, Nr. 82, Urbanitet og æstetik. 1996, s.155-188.

ウーレンスレーヤが詩人として開眼したのは1802年のこと。当時、イェーナで学んだノルウェー人自然哲学学者ヘンリック・ステッフェンス(Henrich Steffens 1773-1845)が、コペンハーゲンのイーラス高等学校で授業を行ないました。教場にはウーレンスレーヤのほか、ステッフェンスの従弟でのちに国民高等学校運動を起こすN・F・S・グロントヴィ(Nicolai Frederik Severin Gruntvig 1783-1872)や、ヘーゲル批判の先駆者として後年キェルケゴールを導くF・C・シバーン(Frederik Christian Sibbern 1785-1872)の姿もありました。19世紀デンマークの文学・科学・思想に巨大な足跡を残すことになる若者が、この授業で机を並べていたのです。デンマーク文学史における古典主義とロマン主義の全盛期、いわゆる「黄金時代(Guldalderen)」はここに始まりました。

ウーレンスレーヤが詩人として開眼したのは1802年のこと。当時、イェーナで学んだノルウェー人自然哲学学者ヘンリック・ステッフェンス(Henrich Steffens 1773-1845)が、コペンハーゲンのイーラス高等学校で授業を行ないました。教場にはウーレンスレーヤのほか、ステッフェンスの従弟でのちに国民高等学校運動を起こすN・F・S・グロントヴィ(Nicolai Frederik Severin Gruntvig 1783-1872)や、ヘーゲル批判の先駆者として後年キェルケゴールを導くF・C・シバーン(Frederik Christian Sibbern 1785-1872)の姿もありました。19世紀デンマークの文学・科学・思想に巨大な足跡を残すことになる若者が、この授業で机を並べていたのです。デンマーク文学史における古典主義とロマン主義の全盛期、いわゆる「黄金時代(Guldalderen)」はここに始まりました。

◆エキゾティシズムとテクノロジー、消費とスピード、階級移動の夢へと人びとを駆り立てるこの19世紀的欲望の投影図ともいうべき空間は、ヨーロッパの周縁で静かな日常を生きていた市民に近代を擬似経験させる教育装置でもありました。いってみれば、人口10万人程度の田舎都市の隣に近代ヨーロッパが忽然と姿を現したようなものですから、そのインパクトは絶大です。市の西門(Vesterport)周辺には、ティヴォリへと向かう雑多な階級からなる群衆が渦をなしてひしめきました。群衆は夜になっても帰ろうとせず、王室が規定する閉門時間をそのせいで変更しなければならなくなったといいます。アンデルセンが異国の風土や科学との接触を経て近代作家へと成長を遂げたように、コペンハーゲン市民も近代に開眼し、新しい世界の訪れを予感して興奮していたのですね。フランスのような革命をついに経験することがなかった北欧の王国において、娯楽空間ははからずも市民のパワーを誇示する強力なメディアとなりました。

◆エキゾティシズムとテクノロジー、消費とスピード、階級移動の夢へと人びとを駆り立てるこの19世紀的欲望の投影図ともいうべき空間は、ヨーロッパの周縁で静かな日常を生きていた市民に近代を擬似経験させる教育装置でもありました。いってみれば、人口10万人程度の田舎都市の隣に近代ヨーロッパが忽然と姿を現したようなものですから、そのインパクトは絶大です。市の西門(Vesterport)周辺には、ティヴォリへと向かう雑多な階級からなる群衆が渦をなしてひしめきました。群衆は夜になっても帰ろうとせず、王室が規定する閉門時間をそのせいで変更しなければならなくなったといいます。アンデルセンが異国の風土や科学との接触を経て近代作家へと成長を遂げたように、コペンハーゲン市民も近代に開眼し、新しい世界の訪れを予感して興奮していたのですね。フランスのような革命をついに経験することがなかった北欧の王国において、娯楽空間ははからずも市民のパワーを誇示する強力なメディアとなりました。 【お知らせ】奥山裕介先生が『ニルス・リュ-ネ』(写真左;イェンス・ピ-タ-・ヤコブセン著、奥山裕介訳、幻戯書房刊)を上梓されました。イェンス・ピ-タ-・ヤコブセン(1847-1885)は、夭折の詩人で、『ニルス・リューネ』の翻訳は山室静訳『ヤコブセン全集」(青蛾書房、1975年)以来46年ぶりの新訳です。

【お知らせ】奥山裕介先生が『ニルス・リュ-ネ』(写真左;イェンス・ピ-タ-・ヤコブセン著、奥山裕介訳、幻戯書房刊)を上梓されました。イェンス・ピ-タ-・ヤコブセン(1847-1885)は、夭折の詩人で、『ニルス・リューネ』の翻訳は山室静訳『ヤコブセン全集」(青蛾書房、1975年)以来46年ぶりの新訳です。